摘要:减少农业非二氧化碳排放需明确各组分排放路径,尤其是作物产生的N2O排放对气候目标和粮食安全构成威胁。本研究结合生命周期评价、Tapio脱钩分析和SSP-RCP情景模型,评估了五种主要粮食作物(玉米、水稻、小麦、大豆、薯类)在历史时期(2000–2021年)和未来时期(至2050年)的N2O排放和减排情况。研究结果表明:全球N2O排放量从46.91万吨增长至69.19万吨,区域差异显著;虽然排放与生产总体呈耦合状态,但不同作物和区域的脱钩强度存在差异;在人均粮食占有量400 kg的情景下,2050年预计排放量在74.68万至84.86万吨之间,不确定性达13.6%;东亚和北美减排潜力最高(分别达8.41万和4.22万吨),东亚主要源自玉米、水稻、小麦和薯类,北美则以大豆为主;非洲和南亚仍是排放增长热点区域。研究结果强调需制定兼顾生产力、公平性和减排目标的区域差异化与作物特异性减排策略。

研究结果:

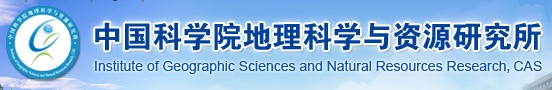

2000-2021年,全球主要粮食作物的N2O排放量从46.91万吨持续增长至69.19万吨,其中,东亚、美国与加拿大、南亚是主要的排放区域,合计贡献了全球总排放量的54.5%(图1)。这种分布源于农业结构差异:东亚与南亚的高排放源于水稻和小麦集约化种植中的高氮肥投入,而撒哈拉以南非洲因化肥获取受限排放较低。拉美机械化农业和大豆扩张推动排放快速增长,欧洲则通过环境法规和肥料效率提升实现排放稳定。

图1 2000-2021年全球和区域粮食作物N2O排放情况

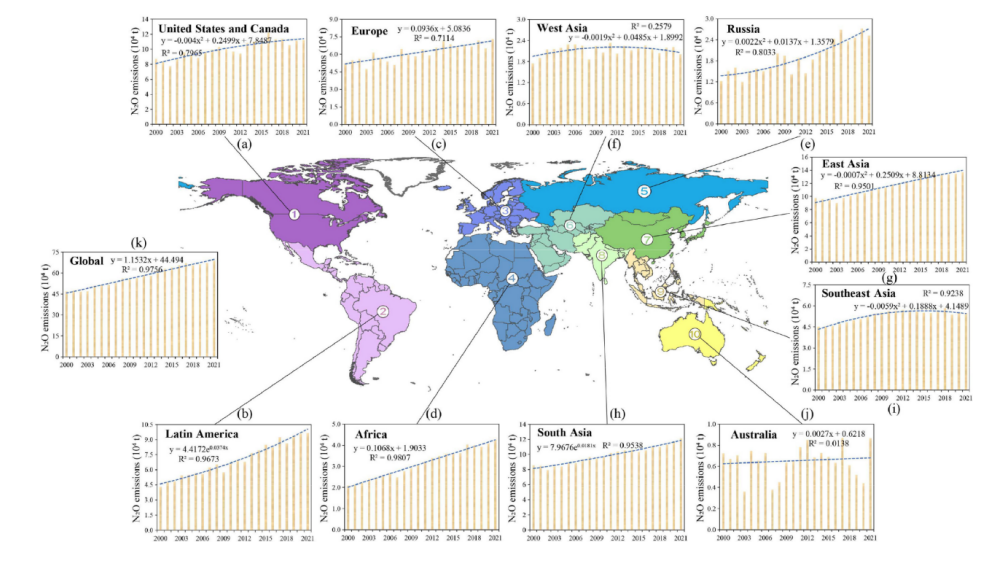

对于不同作物而言,小麦年均排放量最高,为17.49万吨,占总排放30.3%,略高于水稻和玉米,三者合计占比达86%。大豆排放6.78万吨,马铃薯因种植规模较小仅排放1.41万吨(图2)。这种差异与作物固氮特性、氮肥需求及耕作强度密切相关。粮食生产与N2O排放的关系因作物而异。玉米和小麦的生产与排放增长通常表现为“耦合”或“弱脱钩”,意味着增产往往伴随着较高的排放增加。相比之下,水稻和大豆则表现出更强的“脱钩”趋势,表明其生产效率的提升在一定程度上控制了排放增长。

图2 不同作物的N2O排放情况

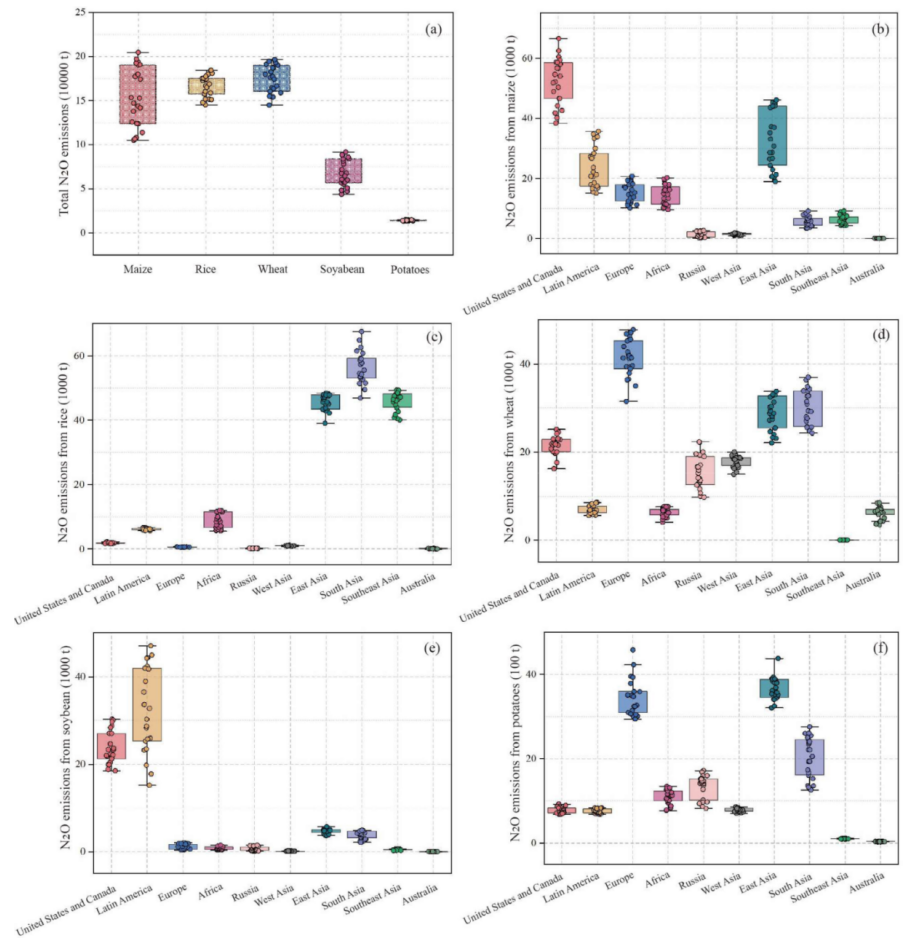

未来N2O排放趋势高度依赖于设定的粮食安全目标和社会经济发展路径。在保障基本粮食安全(400公斤/人均)的情景下,到2050年全球N2O排放量预计将达到74.68至84.86万吨。若追求更高水平的粮食占有量(800公斤/人均),排放量将激增至170万吨。非洲和南亚由于人口增长和粮食需求增加,将成为未来N2O排放增长的热点区域(图3)。

图3 2030和2050年不同情景下的N2O排放情况

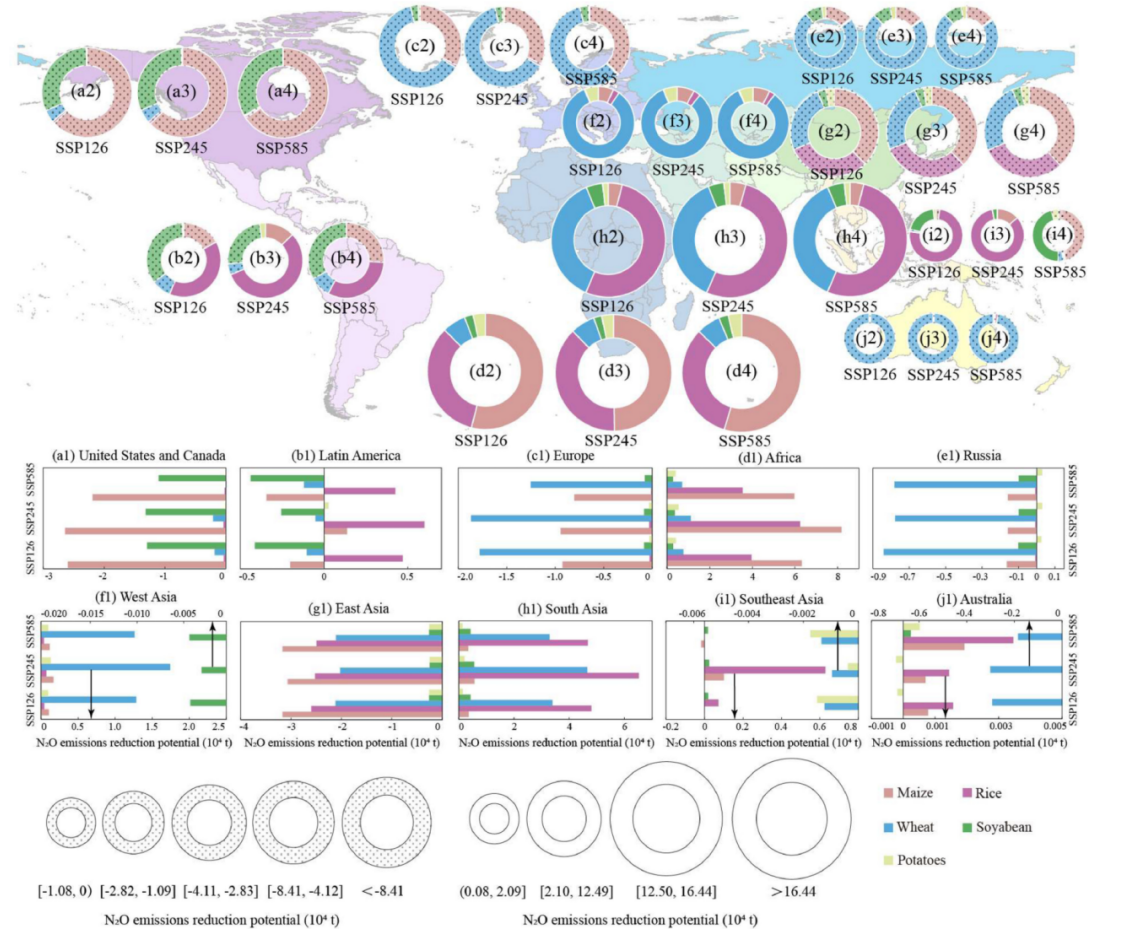

全球N2O减排潜力存在显著的区域异质性。在人均粮食占有量400kg情景下,2050年N2O排放较2021年平均增长9.11万吨,东亚减排潜力最大(SSP126情景达8.41万吨),美国和加拿大、欧洲、澳大利亚分别在SSP245情景下减排4.22万、2.95万和0.3万吨。相反,非洲、西亚和南亚合计增排21.28万至31.05万吨。作物层面,大豆减排最显著(2050年减排2.24万吨)。东亚在玉米、水稻、小麦和薯类减排中领先,北美主导大豆减排,而南亚水和非洲玉则显著增排。若人均占有量升至800kg,2050年全球排放将激增N2O排放90.97万吨。这表明,减排策略必须因地制宜、因作物施策(图4)。

图4 2050年人均粮食占有量400千克情景下的N2O减排潜力

结论与讨论:

本研究通过构建185个国家五种主要粮食作物的高分辨率排放清单,结合粮食安全与SSP-RCP情景分析,系统揭示了2000-2050年全球N2O排放规律:历史阶段(2000-2021年)全球粮食产量增长55.2%的同时N2O排放增长47.5%,呈现区域不均衡性与作物差异性;情景预测表明,在人均400千克粮食占有量下2050年排放较2021年增长13.2%,东亚和北美展现显著减排潜力,而非洲与南亚将成为排放增长热点区域,若人均占有量升至800千克则排放激增131.5%。研究成果为《巴黎协定》框架下的农业气候行动提供空间明确的差异化减排策略,但未来需进一步量化实施成本路径并整合营养安全框架。

原文链接:Gao, Y., Han, Z., Li, Z., & Deng, X., 2026. Global grain crops non-CO2 greenhouse gas emissions and mitigation potential integrating food security and climate change scenarios. Resources, Conservation and Recycling, 224, 108543. https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2025.108543